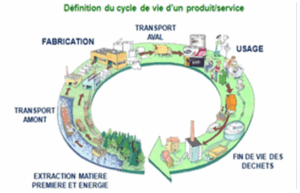

Depuis 2015, la norme ISO 14001 a voulu introduire la notion de cycle de vie de manière plus structurée dans la mise en œuvre des systèmes de management de l’environnement (SME), et cela pour répondre aux défis croissants liés à la durabilité et à la transition écologique.

Cependant, après 10 ans de pratique, qu’en est-il vraiment ? quels sont les points à améliorer ? et quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place ?

Rappel des exigences de la norme sur l’approche cycle de vie :

Analyse environnementale :

Chap 6.1.2 : L ’organisme doit identifier les aspects environnementaux et les impacts environnementaux associés de ses activités, produits et services qu’il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d’avoir une influence, dans une perspective de cycle de vie.

Annexe A.6.1.2 : Lors de la détermination des AE, l’organisme prend en considération une perspective de cycle de vie. Il n’est pas requis de procéder à une analyse détaillée du cycle de vie; une réflexion sérieuse sur les phases du cycle de vie qui peuvent être maîtrisées ou influencées par l’organisme suffit.

Qu’observe-t-on réellement dans les entreprises certifiées ISO 14001 :2015 ?

En réalité, très peu d’entreprise ont pris la mesure de ces nouvelles exigences, elles se sont contentées de rajouter, par exemple, un élément de transport dans leur analyse environnementale, mais de manière très générale.

Et les critères d’évaluation qui permettent de hiérarchiser les aspects environnementaux significatifs ont très peu évolué (on prend les mêmes et on recommence même s’ils ne correspondent pas du tout aux nouveaux aspects environnementaux rajoutés !).

Résultat : rien de neuf dans la méthodologie! et surtout pas de nouvel aspect environnemental significatif en lien avec les phases amont ou aval du cycle de vie et donc aucune action engagée dans ce domaine ! et peu de pression de l’auditeur externe pour pousser l’analyse !

C’est dommage ! l’entreprise vient de passer à cotés d’un formidable levier pour engager des actions pertinentes, pourquoi ?

Parce qu’en élargissant son analyse aux aspects environnementaux qu’elle peut maîtriser ou influencer, l’entreprise va s’apercevoir que ses impacts les plus significatifs sont souvent liés à ce qui se passe avant (phase amont du process de fabrication, et notamment tout ce qui concerne les achats de MP et leur transport) ou après (phase aval du processus de fabrication, et notamment les aspects transport des produits, leur utilisation et leur fin de vie).

Sans oublier la conception des produits ou services qui est finalement à la base de toutes les autres phases du cycle de vie et qui va donc influencer les impacts de chacune d’elles.

Donc, la bonne pratique pour intégrer l’approche cycle de vie, c’est de revoir la méthodologie actuelle focalisée sur les aspects production, pour simplifier cette partie (souvent trop détaillée car, à l’origine de la construction de l’analyse environnementale, on se voulait exhaustif pour chaque phase du process, ce qui a pu amener à se retrouver avec une analyse avec plus 1000 lignes décrites !).

Cette approche là n’a plus lieu d’être car :

- Après plus de 10 ans de pratique, les aspects environnementaux identifiés pour chaque étape du processus doivent être maîtrisés et notamment les AES

- La mise à jour annuelle se cantonne souvent à juste un rajout ou à une suppression d’une étape du process ou d’un atelier, avec à la clé peu d’évolution sur les aspects environnementaux significatifs et donc peu de nouvelles actions engagées

- Le travail de mise à jour en profondeur des cotations est fastidieux, car on a l’impression de se répéter et que cela ne sert à rien, d’autant plus que souvent le responsable HSE a hérité de la méthodologie de ses prédécesseurs qui ne sont plus là !

Aussi, la bonne pratique est de simplifier la partie production (en globalisant les aspects au maximum selon la taille du site) et en renforçant l’analyse des phases amont et aval avec de nouveaux critères plus adaptés.

Les bénéfices : la méthodologie est plus lisible et facile à mettre à jour et va impliquer plus de personnes au sein de l’entreprise (conception-achats-logistique-commerciaux).

Quelles sont les différentes phases de travail ?

Phase 1 : identifier les différentes phases du cycle de vie applicables (cela pour chaque famille de produit ou de services, avec des phases communes ou distinctes selon les entreprises)

Exemple : schéma de cycle de vie d’une usine fabriquant du polyéthylène (PE)

Pour une meilleure visibilité, cliquez sur l’image puis zoomez !

Phase 2 : détermination des étapes de cycle de vie sur laquelle l’entreprise a une influence (cercle d’influence en bleu dans le schéma ci-dessus):

- Déterminer de manière macro pour chaque phase : les éléments entrants (matière, énergie) et sortants (produit, émissions), les parties prenantes (responsable de l’activité) et le niveau de maîtrise et d’influence de l’entreprise en justifiant et en précisant l’influence possible

- Identifier les phases du process qui seront exclues de la liste des aspects environnementaux (celles pour laquelle l’organisme n’a pas la maîtrise ou sur laquelle il n’a pas d’influence)

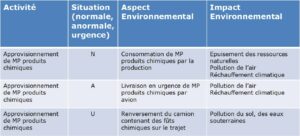

Exemple ci-dessous (toujours avec le même exemple de schéma de cycle de vie) :

Phase 3 : pour les étapes de cycle de vie qui ne sont pas exclues, 2 méthodes de traitement :

- Pour les activités avec une influence faible ou modérée où l’évaluation quantitative est trop complexe et serait non pertinente, on privilégiera une approche risques sans évaluer les impacts environnementaux mais en décidant d’actions qui permettront de diminuer les impacts indirects (on peut aussi déployer cette approche risques/opportunités pour les activités où l’évaluation quantitative des impacts environnementaux est possible).

Note : pour la phase acquisition des MP, il faut décomposer en plusieurs activités qui sont liées entre elles : le choix du fournisseur (et du transporteur associé), l’approvisionnement des MP (et leur stockage associé) avant d’être consommées par la production.

- Pour les activités avec une maîtrise totale ou une influence forte, identifier les activités qui peuvent être évaluées quantitativement selon des critères pertinents (voir phase 4), en situation normale, anormale et d’urgence (raisonnablement prévisibles) et identifier les aspects environnementaux et leurs impacts associés

Phase 4 : définir des critères de hiérarchisation pour chaque famille d’aspects environnementaux (et en prenant en compte la perspective de cycle de vie et la stratégie de l’entreprise)

Exemples de critères possibles : la règlementation actuelle et/ou future, l’opinion / influence des parties intéressées, l’importance par rapport à la stratégie de l’entreprise, l’intensité de l’impact, la sensibilité du milieu, la gravité de l’impact, la fréquence d’apparition de l’impact, la performance environnementale, la maîtrise de l’aspect environnemental (moyens humains, techniques, organisationnels), le cout de traitement de l’impact…

Exemples de grille de cotation pour des aspects sur les phases amont ou aval du cycle de vie :

- Critère intensité transport : nombre de rotation, distance parcourue, origine du transport

- Critère gravité conso MP : type de MP (naturelle (ex : bois, gravier, pierre), recyclée (calcin, ferraille, déchets de papier), non recyclée mais recyclable (verre, fer/acier, carton, papier), artificielle à base de produits chimiques (solvants, huiles…) ou matière rare (métaux rares, plantes rares…)

- Critère gravité déchet : valorisation matière proche, récupération énergie ou valorisation matière éloignée, peu de valorisation matière ou énergétique, aucune valorisation ou peu de valorisation énergétique avec un site éloigné

Phase 5 : Déterminer les Aspects Environnementaux Significatifs au moyen des critères établis et identifier des risques et opportunités potentiels associés

Pour conclure, l’effort à demander n’est pas négligeable pour intégrer pleinement la perspective de cycle de vie dans l’analyse environnementale, mais au final, l’entreprise peut en retirer des bénéfices importants, en premier lieu en matière de limitation de ses impacts environnementaux, mais également des bénéfices financier ou en termes d’image et de résultats concrets pour démontrer sa démarche RSE.

Si vous souhaitez approfondir le sujet ou améliorer votre méthode d’analyse environnementale dans ce sens, NORD QUALITE CONSEIL peut vous aider, contactez moi.

Pour ne manquer aucune newsletter, abonnez-vous aux actualités !